Шишкин М.А. Индивидуальное развитие и эволюционная теория // Эволюция и биоценотические кризисы. М.: Наука, 1987. - С. 76–124.

УДК 591.3:575.8

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ

М. А. Шишкин

Палеонтологический институт АН СССР

Дарвиновская теория естественного отбора имеет своим объектом целостные живые организмы, возникающие в ходе индивидуального развития и ведущие борьбу за существование на всем протяжении жизненного цикла. Поэтому решение ключевой для этой теории проблемы происхождения адаптации неизбежно требует выяснения законов эволюции онтогенеза, т. е. законов становления тех механизмов, которые обеспечивают виду надежное осуществление его фенотипической нормы. С позиций сегодняшних знаний можно видеть, что многие возражения, выдвигавшиеся против классического дарвинизма, могли казаться существенными лишь потому, что вопросы эволюции индивидуального развития остались в этом учении не разработанными.

Совершенно иную основу имеет господствующая ныне генетическая («синтетическая») теория эволюции, означающая, по выражению И. И. Шмальгаузена (1968а, с. 20), замену дарвинизма генетикой. Абстрагирование от проблем онтогенеза лежит в самих ее предпосылках, поскольку материалом отбора здесь по существу мыслятся не организмы, а наследственные факторы или их комбинации, т. е. структуры, предшествующие развитию; их судьба и должна определять ход эволюции. Вопрос о влиянии фенотипической реализации этих факторов на характер отбора остается в стороне, если не считать того, что учитывается возможность их проявления или непроявления и число теоретически признается влияние на эти процессы генотипической среды. Такое положение дел достаточно хорошо иллюстрируется тем, что до недавнего времени можно было встретить работы с изложением генетической теории, в которых понятие онтогенеза вообще не употреблялось (Шеппард, 1970). С другой стороны, характерно, что множащиеся в последние годы критические высказывания в адрес этой теории в первую очередь подчеркивают упрощенность и недостаточность ее предпосылок для понимания эволюционной роли процессов развития.

Между тем история дарвинизма знает две серьезных попытки понять взаимоотношения между естественным отбором и индивидуальным развитием — теорию зародышевой плазмы А. Вейсмана и учение о стабилизирующем отборе И. И. Шмальгаузена и К. Уоддингтона. Предложенные ими решения диаметрально противоположны. Если у Вейсмана эволюционные изменения онтогенеза составляют лишь пассивный результат отбора элементов зародышевой плазмы, то у Шмальгаузена, наоборот, материалом для селективного преобразования генотипа служат аберрации онтогенеза. Генетическая теория унаследовала от Вейсмана лишь его редукционистское понимание наследственности — расчленение ее на независимые факторы (типичное для теорий наследственности XIX в.) и замену последними целостных организмов в качестве субстрата отбора. Глав ный же объединяющий принцип вейсмановской концепции, сделавший ее подлинно синтетическим построением, остался незамеченным. Он заключался в ясном понимании того, что механизм наследования свойств организма выражается в способе их онтогенетического осуществления, и потому признание передачи этих свойств независимыми носителями может означать только их независимую реализацию в онтогенезе. Иначе говоря, идея дискретной наследственной детерминации неизбежно предполагает мозаичное (преформированное) развитие. Вейсман построил такую модель развития (опираясь на гипотезу неравнонаследственного деления), и именно ее несостоятельность логически повлекла за собой крушение всей его теории. Однако выводы, казалось бы, следовавшие отсюда для понимания механизма наследственности, так и не были сделаны вплоть до появления теории стабилизирующего отбора.

Что касается этой последней теории, анализируемой дальше, то отношение к ней современного селекционизма неопределенно. Хотя в отечественной литературе она нередко характеризуется как высшее на сегодня достижение дарвинизма (Шварц, 1969; Галл, 1980), все же, как это верно отмечают (Кирпичников, 1974), ее признание зачастую носит чисто словесный характер. Причины этого в большой мере понятны. Теория стабилизирующего отбора с ее установкой на объяснение эволюции целостной организации является преемственной по отношению к классическому дарвинизму (ср.: Яблоков, 1981), но не к генетической теории. Их отношения с последней, как будет показано ниже, являются в действительности антагонистическими. Поэтому для господствующего направления современного селекционизма невозможно принять учение о стабилизирующем отборе по существу, не ревизовав при этом своих собственных основ.

Если удовлетворительная эволюционная теория должна быть по сути теорией эволюции онтогенеза и если дарвиновское учение содержит возможность для этого, то его основополагающие понятия необходимо должны быть выражены на языке индивидуального развития. Это касается наследственности, изменчивости, приспособления (как процесса), а также самого механизма естественного отбора. Такому же анализу должны подвергнуться и понятия генетики, используемые современным эволюционизмом, если описываемые ими явления имеют отношение к реализации фенотипов и их адаптации. Речь идет о том, чтобы выяснить, действительно ли то, что носит название аллелей, гомо- и гетерозигот и т. д., суть «чистые» характеристики наследственной структуры, составляющей субстрат отбора, или же мы имеем дело с особенностями морфогенетических систем, созданных самим эволюционным процессом.

Прежде чем перейти к этим вопросам, необходимо выделить некоторые наиболее значимые в эволюционном плане особенности индивидуального развития. Эволюция есть прежде всего смена поколений, ведущая к смене адаптивных норм, и переход к каждой новой норме означает неизбежно то или иное нарушение предыдущей. Поэтому в эволюции популяций и видов должны существовать поколения с преобладанием устойчивых по своему результату индивидуальных циклов (формирующих норму) и поколения, характеризующиеся онтогенезами с более неопределенным исходом. Закономерности перехода от второго типа к первому должны объяснять механизм адаптациогенеза (как это и трактуется теорией стабилизирующего отбора). Поэтому в онтогенезе нас будет в основном интересовать соотношение устойчивых и неустойчивых, или нормальных и аберрантных, путей развития.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, ИЗМЕНЧИВОСТЬ, ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Характерным свойством живых существ является устойчивость их типичной морфофизиологической организации, обозначаемой как адаптивная норма (Шмальгаузен, 1940а). Это, собственно, и делает возможным существование таких типологических методов исследования, как сравнительная морфология, систематика и филогенетика. В ряду поколений это свойство организмов проявляется, кроме того, как их способность к самореализации, т. е. как устойчивость наследования адаптивной нормы. Эти две особенности иногда указывают в качестве самостоятельных характеристик живого (Кастлер, 1967), но в действительности они имеют одну и ту же основу — устойчивость осуществления нормы в ходе индивидуального развития.

В отношении нормальной организации как таковой эта основа самоочевидна, поскольку взрослое состояние организма, о котором идет речь, само является составной частью и итогом онтогенетического цикла. Столь же очевидна и связь между развитием нормы и ее наследованием, но здесь требуются некоторые разъяснения. В дарвиновской теории эволюции наследственностью называется передача фенотипических признаков в поколениях (Дарвин, 1951). Эта «передача» означает, конечно, воспроизведение признака заново, в ходе индивидуального развития, соединяющего в типичном случае гаметы родителей с фенотипом потомка; надежность результата этого процесса и определяет наследование. Поэтому, говоря о «наследственных» и «приобретенных» признаках, в действительности подразумевают лишь устойчивость или лабильность их онтогенетической реализации по отношению к условиям развития, и эти понятия предпочтительны, так как гораздо яснее передают суть дела (Woodger, 1953; Шмальгаузен, 1969, 1982; Шишкин, 1981, 1984а, б, в). Говоря словами А. Г. Гурвича (Gurwitsch, 1912; Гурвич, 1944), наследственность есть процесс осуществления типичного развития (ср.: Мейстер, 1934; Дубинин, 1973). Никакого иного содержания по отношению к фенотипам (для которых он и введен) термин «наследственность» не имеет. Обозначать им генетическую обусловленность признаков бессмысленно, так как все свойства организма являются продуктами взаимодействия генотипа и среды развития и в таком случае одновременно являются «унаследованными» и «приобретенными» (Johannsen, 1926; de Beer, 1963; Камшилов, 1972). Если же относить понятие наследственности к генотипам и их элементам, то не только меняется его исходный смысл, но оно попросту превращается в «вещь в себе», не поддающуюся иному определению, кроме тавтологического («наследственность есть передача наследственных факторов») [Распространенное утверждение, что объектом наследования является индивидуальная «норма реакции» (Johannsen, 1926; Dobzhansky, 1947) равносильно признанию наследования индивидуальных генотипов. Но последние непрерывно преобразуются в каждом поколении за счет ошибок репликации (в общем случае) или в ходе рекомбинации (при половом процессе)] . Этот важный момент приходится оговорить, поскольку вся история изучения наследственности несет на себе печать странного на первый взгляд дуализма, когда с одной стороны в ней видят свойство определенной категории признаков, а с другой — нечто существующее независимо от них и относящееся к зародышевой плазме (генотипу). Это противоречие исчезает лишь в одном случае — если полагать, что устойчивое воспроизведение (наследование) признаков обусловлено передачей через гаметы однозначно соответствующих им дискретных причинных факторов. Именно так и считала ранняя генетика, и это представление объективно остается фундаментом построенной на ней эволюционной теории, несмотря на стремление ее авторитетов (например, Майр, 1968, 1974) считать его изжитым.

Положение о том, что устойчивость организмов создается селективным процессом, является центральным для теории стабилизирующего отбора. Но если онтогенетическая устойчивость означает наследуемость, то очевидно, что и последняя есть продукт отбора. Этот вывод ясно формулируется указанной теорией в виде понятий о превращении лабильных изменений в наследственные, о создании отбором наследственных механизмов, замене внешних факторов развития внутренними (Шмальгаузен, 1940б, 1941, 1968б, 1982, с. 109, 110, 161, 214) и, наконец, представления о генетической ассимиляции адаптивных признаков (Waddington, 1953, 1957). Между утверждением, что наследственные изменения создаются отбором, и обычным представлением, что они создаются мутированием, лежит непроходимая мировоззренческая пропасть, которая должна остановить каждого, кто хотел бы согласовать суть учения Шмальгаузена—Уоддингтона с генетической теорией. Вдумаемся в смысл более привычного второго утверждения. Если речь в нем идет просто о генетических изменениях, то их объяснение мутациями представляет собой тавтологию. Если же имеются в виду изменения фенотипа, устойчиво сохраняемые в поколениях, то оно заведомо неверно. Из опыта экспериментальной генетики хорошо известно, что элементарные малые мутации не гарантируют устойчивого аффекта (их проявление всегда лабильнее нормы) и, более того, могут вообще не проявляться. Сохранение фенотипической нормы при непрерывном рекомбинировании генотипа в ксеногамных популяциях особенно хорошо иллюстрирует последнее. Таким образом, наследственность (устойчивость) и генетическая обусловленность — это разные вещи (ср.: Камшилов, 1967).

Все сказанное неизбежно ведет к переоценке другого привычного постулата генетического селекционизма о «наследственной изменчивости» как материале естественного отбора. Фактически он также основан на отождествлении признаков и их наследственных факторов. Он подразумевает, что элементарные (неприспособительные) фенотипические вариации особей должны наследоваться, если они обусловлены их генетическими различиями. Но на самом деле, как уже сказано, наличие генетической гетерогенности особей само по себе ничего не говорит о характере ее фенотипического выражения. Она может или вообще не проявляться (под покровом нормального фенотипа, см.: Четвериков, 1926), или проявляться неустойчиво (как это типично для мутаций). Теория стабилизирующего отбора, исходящая из этих фактов и рассматривающая само свойство наследования как продукт эволюции, естественно, должна считать сырым материалом последней неустойчивые признаки, т. е. лабильные элементарные реакции (морфозы) индивидуально различающихся геномов (Шмальгаузен, 1982; Шишкин, 1981, 1984а, б). Именно совокупность таких реакций, осуществляемых на гетерогенной основе, соответствует дарвиновскому понятию неопределенной изменчивости, которое позволяет говорить об изменениях, не только не адекватных факторам среды, но и неупорядоченных по характеру воспроизведения у ближайшего потомства.

Эволюционное происхождение биологической устойчивости может быть рассмотрено еще в одном аспекте. Само это понятие имеет много синонимов, издавна используемых как раз для обозначения явлений, требующих эволюционного объяснения. К их числу относятся целесообразность, приспособленность (Эшби, 1959, 1962; Шмальгаузен, 1968а, с. 139) и уравновешенность со средой (Спенсер, 1899).

Все они означают свойство индивидуумов реагировать на внешние возмущения таким образом, чтобы сохранять свою нормальную жизнеспособность, включая успешное размножение. Адаптивная организация — это организация, способная к персистированию (Wake et al., 1983). Историческое выживание наиболее приспособленных означает сохранение и создание отбором все более устойчивых типов организации, способных противостоять максимально широкому спектру возмущений. Чем шире и разнообразнее этот спектр, тем большее число нейтрализующих ответных реакций требуется от организма, чтобы в итоге он мог реализовать одно из допустимых для него изоморфных нормальных состояний (закон необходимого разнообразия; Эшби, 1959). Эти реакции должны быть скоординированы, ибо устойчивость системы невозможна без взаимодействия ее частей (Bertalanffy, 1969). Таким образом, рост приспособленности (устойчивости) в ходе отбора неизбежно ведет к усложнению и повышению интегрированности морфофизиологической организации. Этот дарвиновский принцип, постоянно оспариваемый, начиная от К. Негели и вплоть до современных эволюционистов (Wright, 1964), логически вытекает из рассмотрения организма как целостной системы; но он и в самом деле становится необъяснимым, как только мы пытаемся заменить организмы в качестве объектов отбора мозаикой их наследственных факторов.

Все виды, поскольку они обладают адаптивной нормой, одинаково приспособлены к своей среде обитания (т. е. к своему спектру допустимых возмущений) и, следовательно, равноценны в том качестве, которое можно назвать их относительной устойчивостью. Однако они могут быть в принципе сопоставлены и по абсолютной устойчивости, т. е. степени того разнообразия внешних факторов, эффект которых они в состоянии релаксировать. Этот показатель, как видно из вышесказанного, является мерой их организованности, т. е. и мерой прогресса. Чем более хаотичны и непредсказуемы колебания факторов используемой среды обитания, тем выше требования к сложности самого организма, и, наоборот, чем среда однороднее, чем они меньше. Простыми (предсказуемыми) являются, в частности, колебания высокоупорядоченных внутриорганизменных сред, используемых паразитами, что и объясняет их тенденцию к дегенерации.

Поскольку установкой физиологического поведения организмов является регуляция в сторону нормы, то оно направлено на противодействие необратимым изменениям, которые и составляют суть эволюции. Устойчивая система (истинно равновесная, или же квазиравновесная, какими являются живые организмы и вообще открытые системы), пока она остается таковой, по определению, «не запоминает» своих флюктуаций (модификаций) и, значит, не эволюирует. Причина эволюции лежит в нарушении устойчивости (Спенсер, 1899), т. е. в выходе значений динамических переменных системы за пределы, позволяющие регуляцию целого. Восстановление устойчивости на новом уровне (т. е. нового равновесия с измененной средой) происходит лишь с помощью естественного отбора, который в силу этого, строго говоря, всегда является стабилизирующим. Он представляет собой механизм надорганизменной регуляции индивидуальной устойчивости.

Идеальная устойчивость, т. е. способность ответить флюктуацией на любое внешнее или внутреннее воздействие, остается, конечно, недостижимой для организмов, но чем более высок ее абсолютный показатель, тем менее они уязвимы для прямой элиминации (все более уступающей место дифференциальному размножению) и тем больше возрастает их способность предварять любое объективно необходимое элементарное эволюционное изменение соответствующей адаптивной модификацией, т. е. отчасти смоделировать его из «наличных возможностей» своей морфогенетической системы. В этом смысл утверждения Г. Спенсера (1899) о том, что в процессе эволюции органического мира естественный отбор уступает место прямому приспособлению; хотя оно и неверно буквально, сама тенденция здесь понята правильно. В этой же возможности предварительного моделирования состоит и суть идеи «органического отбора» Моргана—Болдуина, обосновывающей эволюционную роль модификаций (Шишкин, 1984б).

Поскольку рост абсолютной устойчивости, или приспособленности, сопряжен с усложнением организации, т. е. движением ко все менее вероятному состоянию, то эволюция уводит организмы все далее от термодинамического равновесия, что возможно лишь за счет все более высокого уровня потребления энергии извне. Таким образом, рост организованности (устойчивости) связан с увеличением энергетических затрат, и скорость продукции энтропии является ее существенным показателем (Goodwin, 1970). Эти затраты окупаются теми самоочевидными преимуществами, которые дает высокая приспособленность в борьбе за существование.

УСТОЙЧИВОСТЬ НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Устойчивость развития типичной организации, обеспечивающая ее самоподдержание (приспособленность) и самореализацию (наследуемость), а также связь этого явления с регуляционными механизмами онтогенеза отмечены эмбриологией давно. Уже К. Бэр (Ваеr, 1828) сравнительным путем установил уменьшение эмбриональной изменчивости в ходе развития, показывающее, что свойством последнего является устремленность к определенному конечному состоянию. Для механики развития, возникшей в конце XIX в. и поставившей своей задачей экспериментальное установление и локализацию непосредственных действующих факторов морфогенеза, это свойство оказалось непреодолимым препятствием при попытках построить общую теорию развития на основе каузально-аналитического метода (Бляхер и др., 1935).

Результат процесса не поддавался интерпретации в качестве суммы эффектов определенных начальных причин, показывая значительную независимость от их вариаций. Устойчивость этого результата по отношению к способам его достижения (Roux, 1895), продемонстрированная многими экспериментами, сделала невозможным принятие мозаичной неопреформистской концепции В. Ру, сводящей развитие к независимой дифференциации начального набора зачатков. Теоретические следствия из явлений саморегуляции развития и принципиальной неразложимости последнего на независимые причинно-следственные цепи были осознаны Г. Дришем (Driesch, 1908, Дриш, 1915), который охарактеризовал зародыш как «гармоническую эквипотенциальную систему», т. е. комплекс частей с одинаковыми возможностями (проспективными потенциями), управляемый как целое в своих преобразованиях внутренним нематериальным упорядочивающим фактором — энтелехией. Этот неразложимый фактор определяет фактическую судь бу (проспективное значение) зачатков в соответствии с их положением в целом и контролирует согласованность их изменений в течение всего развития, в том числе и на этапах самодифференцировки, когда экспериментально между зачатками не обнаруживается взаимозависимостей. В этой концепции важно, конечно, не конкретное «решение» проблемы (которое просто заменено символом энтелехии), а ясное понимание того факта, что развитие есть целостный процесс, свойства которого сверхсуммативны и устойчивы по отношению к составляющим его элементам. Это было началом системного подхода к развитию, в основе которого лежит аристотелевский принцип «целое существует раньше частей». Его правомерность была показана еще ранее в таком сугубо эмпирическом обобщении, как закон Бэра (Ваеr, 1828), который буквально утверждает то же самое (общее в развитии возникает раньше специального); но лишь начиная с Дриша он стал использоваться как основа теории развития. На нем строится современное учение об эмбриональной детерминации, которое, однако, в отличие от теории Дриша признает фактор целостности материальным и познаваемым (Gurwitsch, 1910, 1912; Светлов, 1964, 1978; Белоусов, 1963).

Таким образом, поиски причинного объяснения помехоустойчивости нормального развития привели эмбриологию к рассмотрению этого процесса как иерархической системы (целое и его части), управляемой своим верхним уровнем, т. е. свойствами целого. Позднее (и по существу на три же самой основе) было получено и историческое объяснение указанного свойства развития. Мы снова имеем в виду теорию стабилизирующего отбора (Шмальгаузен, 1940б, 1941, 1968б, 1982), опирающуюся на понятие адаптивной нормы. Последняя (т. е. нормальный фенотип) исторически меняется много медленнее, чем способ ее онтогенетической реализации, который непрерывно преобразуется отбором в сторону повышения его надежности. Тем самым повышаются возможности варьирования процессов, составляющих развитие, без ущерба для устойчивого осуществления нормы. Последняя выступает здесь как фактор целостности, управляющий (через отбор) изменением своих морфогенетических механизмов и определяющий допустимое пространство индивидуального варьирования их элементов (Шишкин, 1981). Принципиальное тождество эмбриологического и исторического объяснений устойчивости представляется здесь самоочевидным.

Нас, однако, интересует вначале эмбриологическое объяснение, т. е. схема причинно-следственных отношений, пригодная для описания отдельного цикла развития. Но сперва необходимо остановиться на общих теоретических требованиях, которым должно удовлетворять это описание.

Устойчивость результата нормального развития означает целенаправленность этого процесса. Оба эти определения характеризуют одно и то же — способность к саморегуляции конечного состояния. Целеполагающее (телеономическое) поведение устойчивой материальной системы проявляется в том, что, будучи выведена из состояния равновесия, она реагирует так, что в конечном итоге возвращается к нему. Соответственно для описания таких процессов в физике и химии используются финалистические формулировки (принцип Ле-Шателье и т. п.). Для закрытых систем состояние устойчивости соответствует термодинамическому равновесию, а в открытых, включая живые организмы, находится на удалении от него и характеризуется как «проточное равновесие» (Bertalanffy, 1949), или «устойчивое неравновесие» (Бауэр, 1935), или же как стационарное состояние. Движение к любому типу равновесия, или «поиск цели», осуществляется через замкнутые циклы событий с обратной связью, когда, например, элемент А при возмущении воздействует на Б таким образом, что последний своим изменением корректирует состояние А в сторону значения, вызывающего уменьшение дальнейшей его коррекции. Система «управляется своей ошибкой» (Эшби, 1962), и ее устойчивость зиждется на взаимодействии ее элементов. В открытых системах циклы коррекции осуществляются постоянно; в закрытых же амплитуда взаимодействий затухает по мере роста энтропии и устанавливается «устойчивость по отношению к точке» (Goodwin, 1970).

Представление о целенаправленном поведении системы не означает, конечно, признания зависимости протекающих событий от будущих условий. Оно лишь отражает тот факт, что конечные результаты элементарных изменений в системе определяются общими свойствами ее самой и не могут быть сведены к прямым механическим следствиям этих изменений. Система как целое или вообще не реагирует на элементарное воздействие, или переходит в одно из своих альтернативных состояний (модификаций). Другими словами, телеономическая зависимость обнаруживается при сопоставлении событий или свойств, отвечающих разным иерархическим уровням системы, а именно при сопоставлении ее медленно меняющихся параметров (характеризующих ее целостное поведение) и быстро варьирующих значений ее элементов (динамических переменных). Финалистическая форма описания таких соотношений отражает принципиальную невозможность их каузального описания, ибо свойства целого несводимы однозначно к состояниям его элементов. «То, что представляется как устойчивая структура определенного уровня, на самом деле удерживается непрерывным обменом компонентов ближайшего нижнего уровня» (Bertalanffy, 1969), т. е. одно и то же свойство целого сохраняется при разных комбинациях элементарных взаимодействующих причин. Другими словами, для межуровневых отношений характерна резкая асимметрия причин и следствий (Белоусов, Чернавский, 1977), не свойственная процессам, поддающимся каузальному описанию [С этой точки зрения виталистическая концепция развития Дриша предстает как характерная реакция естествоиспытателя, констатирующего отсутствие привычной для него однозначной причинной зависимости между связанными явлениями и не видящего другой альтернативы для описания их связи, кроме введения нематериальных факторов]. Поэтому нельзя согласиться с распространенным представлением, что финалистическая и каузальная формулировки — это лишь два равноправных способа описания изменений в одних и тех же циклических причинных цепях. Иерархически равноправные элементы таких циклов не имеют асимметричных соотношений между собой и, наоборот, свойства разных уровней системы не связаны каузальной зависимостью.

Все сказанное имеет прямое отношение к пониманию механизма индивидуального развития. Мы приходим к выводу, что его каузальное объяснение возможно лишь в том случае, если вся цепь причинных событий, ведущих к целостному конечному результату (нормальной организации) будет представлена как последовательность равноправных (одноуровневых) целостных состояний. Наличие в ходе развития цепи таких состояний с устойчивыми характеристиками есть не только теоретическое требование, но и экспериментально установленный факт. Здесь действительно обнаруживаются последовательные периоды, характеризующиеся внутренней целостностью (топологической изоморфностью) и направленностью преобразований, при пониженной чувствительности к экспериментальным нарушениям (Светлов, 1960; Белоусов, 1979). В то же время индивидуальное развитие, так же как и любое другое необратимое изменение, должно быть связано с движением через фазы нарушения устойчивости (Bertalanffy, 1969; Волькенштейн, 1981б). Эти фазы так же обнаруживаются в индивидуальном развитии в виде «чувствительных периодов», характеризующихся лабильностью детерминации и трансформацией топологических рисунков. Следовательно, общая теория нормального онтогенеза должна минимально включать в себя следующие предпосылки.

1. Развитие есть цепь обусловливающих друг друга структурно целостных состояний. 2. Каждое из них на период своего существования определяет ход и согласование отдельных морфогенетических процессов (т. е. действует как «энтелехия» по Дришу). 3. Реализация этих процессов каждый раз имеет следствием определенное нарушение устойчивости целого и восстановление ее затем на новом уровне, контролирующем дальнейшую дифференциацию. 4. Поскольку в ходе развития организация зародыша усложняется, каждое новое состояние целостности стабилизируется на все большем удалении от истинного равновесия.

По-видимому, единственной концепцией развития, согласующейся в основе с этими предпосылками, является на сегодня теория биологического поля, выдвинутая А. Г. Гурвичем (Gurwitsch, 1922; Гурвич, 1944). Понятие физического поля, т. е. пространства, свойства которого определяют поведение находящихся в нем частиц, хорошо отвечает представлению об искомом материальном факторе целостности, контролирующем всю совокупность процессов развития. Как верно отметил П. Г. Светлов (1964), принцип поля ясно выражен уже в концепции Дриша, указавшего, что проспективное значение отдельного элемента в развитии есть функция от его положения в целом [Это представление Дриша вступало в очевидное противоречие с его определением фактора целостности как «неэкстенсивной» величины, не имеющей пространственных характеристик] . Теория Гурвича, если отвлечься от ее дальнейшей детализации (1944), связанной с идеей клеточного поля, позволяет приблизиться к пониманию простых и общих законов, лежащих в основе онтогенетического процесса. Принимается, что, начиная с яйцеклетки, зародыш образует вокруг себя анизотропное векторное поле, структура которого предопределяет результат развития на ближайшем бесконечно малом его этапе. После заполнения пространства поля последнее «изживает себя» и реорганизуется в поле с новыми параметрами, обусловленными конечным состоянием зародыша, достигнутым, на предыдущем этапе. Этим создается установка развития на новый ближайший отрезок и т. д. В ходе процесса происходит также формирование полей отдельных зачатков, подчиненных полю целого. В этой концепции фактор целостности (поле), непрерывно направляя развитие, сам в то же время является непрерывной функцией от пути, пройденного субстратом его воздействия. Мы имеем здесь «закон Дриша в дифференциальной форме» (Белоусов, 1979), т. е. направляющее целое рассматривается уже не как конечная цель, а как свойство последовательных стадий, преобразуемое по законам причинности [Отчасти такой ход событий осознавался уже Дришем (1915), указывавшим, что выполнение каждого этапа развития ведет к «изменению очередной задачи энтелехии». По существу речь здесь идет об изменении свойств самого фактора целостности]. Развитие предстает как лавинообразный процесс с положительной обратной связью между зачатком и его полем при целенаправленном поведении зачатка по отношению к каждому новому установившемуся состоянию поля. Хотя доказательства теории относятся скорее к частным морфогенезам и касаются в основном пространственной стороны изменений как наиболее доступной для изучения, они представляются очень вескими. На многих примерах показано (Гурвич, 1944), что детерминация целого зачатка осуществляется при неопределенном состоянии слагающих его элементов. Последние лишь статистически детерминированы как совокупность («нормированы» по Гурвичу), подчиняясь полю целого. К числу хорошо известных примеров относится случайный характер пространственно-временного распределения отдельных митозов по отношению к осям симметрии в таких зачатках, как развивающийся корешок лука или сетчатка глаза; общий результат этих случайных событий остается упорядоченным. Реальность поля наглядно доказывается явлением «динамической преформации» зачатка, когда ориентировка клеток его стенки определяется не фактической конфигурацией последней, а силовой поверхностью вне ее, соответствующей ее проспективным очертаниям, приобретаемым на ближайшей следующей стадии.

Хотя построение общей теории онтогенеза — дело будущего, она, несомненно, не сможет обойтись без системных принципов, положенных в ее основу Гурвичем. В пользу этого говорят уже простейшие соображения. 1. Развивающийся организм есть целостная динамическая система, исключающая однозначное состояние составляющих ее процессов или лежащих в их основе начальных элементов. 2. В каждый момент развития не существует иной целостности, чем та, которая свойственна зародышу на этой стадии. Поэтому идея преобразуемого целого становится неизбежной.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ НОРМЫ

В устойчивой системе сохранение ее параметров основано на непрерывном изменении ее взаимодействующих частей. Тем самым регуляция этих параметров при каждом возмущении и, следовательно, процесс их достижения из начального неравновесного состояния, составляющий телеономическую модель индивидуального развития, осуществляются одинаково эффективно при множестве вариантов исходных значений элементов системы. Эту независимость конечных свойств динамической системы от ее начального состояния называют эквифинальностью в широком значении термина (Bertalanffy, 1969) [Эквифинальность понималась Дришем (1915) как способность особей одного вида к различным путям регенерации целого организма при одном и том же экспериментальном повреждении, т. е. речь шла о явлении, близком к тому, которое в сравнительной эмбриологии именуется «окольным развитием» (сходство начала и конца типичного развития у разных форм при различии путей в промежутке). В значении независимости итога процесса от начального состояния это понятие было использовано Л. Берталанфи (Bertalanffy, 1949, 1969), который считает такое поведение свойством лишь открытых систем. Это представляется верным лишь в том смысле, что для открытой системы теоретически возможно сохранение любого параметра, тогда как в закрытой возмущение извне ведет к определенным необратимым изменениям. Но на деле для открытых систем способность к регуляции распространяется каждый раз не на все их свойства; например, развитие морских ежей из изолированных бластомеров или регенерация асцидий из оперированных особей ведет к формированию хотя и нормальных, но уменьшенных организмов (Дриш, 1915). С другой стороны, эквифинальность закрытых систем в отношении максимума энтропии всегда является абсолютной]; но для наших задач удобнее называть ее принципом множественности начальных состояний. В развитии организмов эта закономерность имеет множество очевидных проявлении; особенно наглядны случаи, когда для вида возможны разные способы размножения (например, половое и вегетативное у асцидий, кишечнополостных и т. д.), при которых начальные стадии развития не имеют между собой ничего общего, хотя результат его тождествен. Сюда же относятся и все экспериментальные факты по онтогенетической регуляции, в частности случаи регенерации целого организма из фрагментов специализированных тканей (плоские черви, немертины и т. д.) или явления самосборки зародыша (например, гаструлы морских ежей) из изолированных клеток с последующим восстановлением нормального развития (Светлов, 1964, 1972). Вообще, не только реализация целого организма, но и выполнение любого морфогенетического акта в нормальном развитии основаны на известной независимости его результата от начальных условий. Например, нормальная индукция выполняется при значительных колебаниях в массе и времени взаимодействия членов индукционной системы, вариациях в чувствительности реактора, концентрации и составе активирующих веществ и т. д. (Шмальгаузен, 1964, 1982). Иными словами, все развитие построено на относительно устойчивых актах с «множественным обеспечением», если понимать под этим термином любые, а не только качественные различия в осуществлении одного и того же морфогенеза. В общей системе развития эти относительно устойчивые события составляют промежуточный иерархический уровень (или уровни) между однозначно детерминированным целым (взрослой нормой) и лежащими в основании системы статистически обусловленными элементарными процессами, например, клеточными делениями в «регуляционных» онтогенезах. В этом и состоит принцип нормировки Гурвича: детерминация и формирование отдельного зачатка не связаны с жесткой фиксацией начального состояния его элементов.

Принцип множественности начальных состояний имеет далеко идущие следствия для теории нормального развития, относящиеся уже к той ее области, которая исторически выделилась в учение о наследственности. Двигаясь в глубь развития вплоть до зиготы, мы должны будем заключить, что устойчивость реализации взрослой нормы (т. е. ее наследуемость) не может быть сведена к фиксированной совокупности состояний каких-либо клеточных единиц, в том числе и единиц хромосомного аппарата (генома) зиготы или яйцеклетки. Эта совокупность должна быть детерминирована лишь статистически (нормирована), т. е. должна сохранять неопределенность в пределах, допускающих нормальное (эквифинальное) завершение развития. Именно это и утверждается теорией стабилизирующего отбора. Согласно Шмальгаузену (1982, с. 84, 174), устойчивость организации не есть свойство элементов наследственной субстанции, а выражение взаимодействия частей, участвующих в развитии. Организм «устойчивее своего генотипа» (если понимать последний как набор определенных состояний хромосомных единиц). Этот один из важнейших выводов теории, основанный на обобщении эмпирических данных, является в то же время дедукцией из положения, что свойства системы несводимы к свойствам ее элементов. Адаптивная норма детерминируется лишь целостной видоспецифичной структурой зародышевой клетки, которой соответствует множество взаимозаменяемых вариантов генома, способных реализовать данную норму в типичных условиях развития. Для этой совокупности вариантов можно ввести понятие «генотипической нормы».

Какие факты подтверждает рассмотренный вывод? Прежде всего, установленная С. С. Четвериковым (1926) генетическая гетерогенность («насыщенность мутациями») природных амфимиктических популяций, скрытая под покровом адаптивной нормы и выявляемая инбридингом. Непрерывное перераспределение элементов индивидуальных геномов в ходе рекомбинации в поколениях не меняет исхода их фенотипической реализации в основной массе. Однако принцип множественности начальных состояний не содержит запретов, которые ограничивали бы вариабельность начальных факторов развития разрешающей способностью гибридологического (менделевского) анализа. Мы вправе предположить, что и в сообществах, представляющихся на этом уровне однородными (в чистых линиях самоопылителей и клональных популяциях), в действительности всегда существует скрытое генетическое разнообразие. В том, что это так на самом деле, убеждают многочисленные опыты по выращиванию в экстремальных условиях жестко отселектированных сортов автогамных растений (злаков, бобовых) и партеногенетически размножающихся насекомых (тли). При этом всегда обнаруживается разнообразие индивидуальных физиологических реакций, среди которых наиболее жизнеспособные варианты поддаются закреплению отбором, что сопровождается появлением у них устойчивых морфологических особенностей (Самохвалова, 1951, 1954; Шапошников, 1961, 1966; Агаев, 1978). Хотя эти опыты толкуются по-разному, кажется совершенно очевидным, что речь идет о генетической изменчивости, получившей фенотипическое выражение вследствие выхода условий среды за рамки, допускающие нормальное (эквифинальное) развитие [Эти факты противоречат обычному мнению о невозможности отбора в чистых линиях, основанному на классических опытах Иогансена (1933) с фасолью. Учение о генетической ассимиляции неустойчивых признаков позволяет теперь дать этим опытам иную интерпретацию. Для того чтобы лабильная реакция могла быть закреплена отбором, недостаточно одной лишь скрытой гетерогенности ее носителей. Необходимо также: а) чтобы последние осуществляли эту реакцию в одних и тех же уклоняющихся условиях и б) чтобы отбор вначале велся в этих же самых условиях. Оба эти требования в опытах Иогансена не соблюдались, и индивидуальные причины одинаковых модификаций размеров зерен не контролировались. Приблизительным подобием такого опыта была бы попытка закрепить какой-либо термоморфоз у дрозофилы с помощью его проявлений, полученных при противоположных уклонениях температуры развития, и ведя отбор среди непосредственных потомков, выращенных при нормальных условиях]. Результаты этих опытов принципиально ничем не отличаются от результатов, полученных при генетической ассимиляции (стабилизации) индивидуальных структурных и физиологических морфозов у ксеногамных организмов, таких, как дрозофила (Камшилов, 1941; Waddington, 1957). Из этого можно заключить, что при любом способе размножения адаптивная норма действительно реализуется на основе множественности допустимых состояний генома зародышевой клетки (или вегетативного зачатка).

Эта вырожденность соответствия между вариациями генетической основы и результатом нормального развития составляет, как уже сказано, один из важнейших принципов теории стабилизирующего отбора. По ее представлениям, устойчивость нормы выражается в создании отбором регуляторного эпигенетического механизма, способного в широких пределах нивелировать (канализировать) вариации генетических факторов и условий среды. Таким образом, формируя адаптивную норму, отбор неизбежно должен повышать и допустимую генетическую вариабельность в ее основании, как это и наблюдается в действительности. Итог нормального развития не сводим к фиксированной сумме начальных причин. Напротив, для генетической теории эволюции, пытающейся описывать фенотипы в терминах конкретных генов, логически ожидаемым результатом отбора является создание в популяциях максимальной однородности по всем отбираемым аллелям или их сочетаниям. Несоответствие этого ожидания реальной генетической структуре нормы вынуждает прибегать к различным дополнительным гипотезам (о балансе отбора и мутационного процесса, разнонаправленном или частотно-зависимом отборе и т. д.), само обилие которых (Kojima, 1971; Солбриг, Солбриг, 1982; Айала, 1981) говорит о непреодолимости возникающих затруднений.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ВЫРАЖЕНИЕ СВЯЗИ ГЕНОТИПА И ФЕНОТИПА

Адаптивная норма не исчерпывает возможностей развития индивидуальной зародышевой клетки. Вокруг нормального фенотипа лежит область разнообразных неустойчивых уклонений (морфозов), возникающих при нарушениях условий развития. Совокупность таких реакций, реализуемых на основе гетерогенной совокупности зигот (способных в обычных условиях к нормальному формообразованию), образует «мобилизационный резерв» популяции, т. е. скрытую изменчивость, составляющую, по теории Шмальгаузена (1941, 1968б), потенциальный материал эволюционных преобразований (Шишкин, 1981, 1984а, б). Но наряду с этими уклонениями существует на первый взгляд и другой их источник — мутационные вариации генома зародышевой клетки, нарушающие развитие адаптивной нормы даже в обычных для нее условиях. Именно эта категория аберраций и рассматривается большинством эволюционистов как материал естественного отбора. Возникает вопрос: действительно ли речь здесь идет о двух разных категориях уклонений и как они соотносятся с нормальным развитием? В чем состоит общность функционирования «нормальных» и «мутантных» геномов, позволяющая рассматривать их как варианты единого видового генотипа? Ведь если единичные мутационные нарушения не выводят развитие за пределы видоспецифической области аномалий (Дубинин, 1966б, с. 240; Майр, 1968), то это с тем большей очевидностью относится к нарушениям, вызванным внешними факторами. Напрашивается мысль, что ограничения в обоих случаях одни и те же. В самом деле, параллелизм фенопроявления мутационных и модификационных изменений, наблюдаемый как в природе, так и экспериментально, а также параллелизм между наследственными (устойчивыми) и модификационными признаками у близких рас и видов составляет хорошо известный факт, положенный в основу ряда исторически связанных, хотя и глубоко различных эволюционных теорий (неоламаркистские концепции, идея «органического отбора» Моргана—Болдуина и теория стабилизирующего отбора). Эта общность дает нам право полагать, что вся присущая виду совокупность возможных путей онтогенетической реализации есть проявление устойчивых свойств целостной системы развития и что эволюционный процесс ведет к изменению структуры всей этой системы.

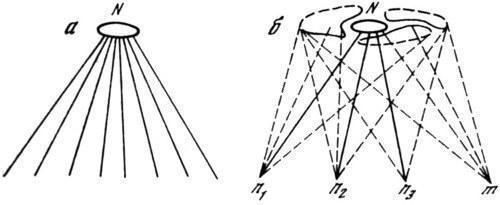

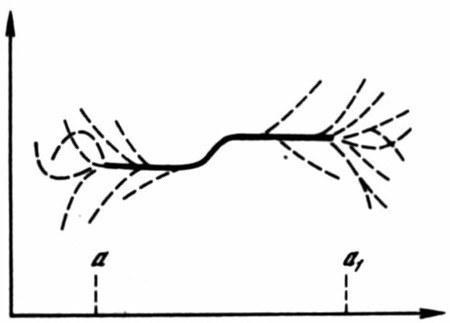

Если каждому виду действительно свойствен ограниченный набор вариантов онтогенетического осуществления, то очевидно, что он составляет специфическое «пространство возможностей», характеризующее поведение данной системы. Для отдельной зиготы это пространство дефинитивных состояний может быть выражено на плоскости полем (разорванным на дискретные участки), а пути его реализации — пучком расходящихся траекторий, из которых в типичном случае лишь одна (с ее конечными ответвлениями) соответствует адаптивной норме, понимаемой как более или менее узко ограниченный участок поля (рис. 1, а, б). Для всех зародышевых клеток вида указанное пространство является одинаковым (эквифинальным), и индивидуальные различия между ними (и прежде всего их геномами) заключаются лишь в относительной вероятности осуществления различных траекторий развития при данных внешних условиях. Все те варианты генома, для которых нормальный фенотип составляет наиболее вероятный (устойчивый) итог развития (рис. 1, б, n1–n3), могут быть выделены как генотипическая норма; остальные же составляют то, что обычно именуется мутациями, хотя на самом деле все геномы в популяции являются мутантами по отношению друг к другу. Любое возмущение системы развития, не разрушающее ее (т. е. позволяющее закончить развитие), может в таком случае лишь изменить выбор конкретной траектории, но не в состоянии дать результат, лежащий за пределами видоспецифичного пространства возможностей. Иначе говоря, реакция системы на возмущение будет всегда в конечном счете отряжать специфику ее самой независимо от того, имело ли место внешнее воздействие на ход развития или же нарушение структуры самой зародышевой клетки.

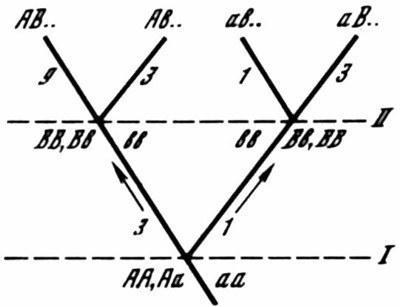

Рис. 1. Соотношения между зиготами и типами развития

а — эквифинальность типичного развития нормальных гетерогенных зигот; б — ограниченность видоспецифичного пространства возможностей развития при любых вариациях зародышевого генома. Сплошные линии — стабильный путь, прерывистые — лабильные пути развития; п1–n3 — нормальные зиготы, m— аномальная, N — адаптивная норма

Подобная теория системы развития, описывающая соотношения между индивидуальной структурой зиготы, условиями развития и конечным результатом, далеко еще не создана. И все же главные ее принципы ясны уже давно. Можно утверждать, что основу для нее заложило представление Р. Гольдшмидта (Goldschmidt, 1938, 1940) о сводимости всех фенотипических уклонений независимо от их начальных причин к количественным сдвигам внутри системы развития. Другим важным элементом является учение К. Уоддингтона (Waddington, 1957) об эпигенетическом ландшафте как структуре этой системы и о генетической ассимиляции как способе его перестройки. Мы попытаемся связать эти взгляды в одну непротиворечивую концепцию и проследить наиболее очевидные выводы из них, согласующиеся с экспериментальными данными генетики. Понятие видоспецифической системы развития используется нами вслед за указанными авторами наряду с такими синонимами, как «реактивная система» или «эпигенетическая система». Сходное значение имеет и общеупотребляемое понятие «нормы реакции» (Johannsen, 1926), обозначающее возможности эпигенетической реализации индивидуального генотипа.

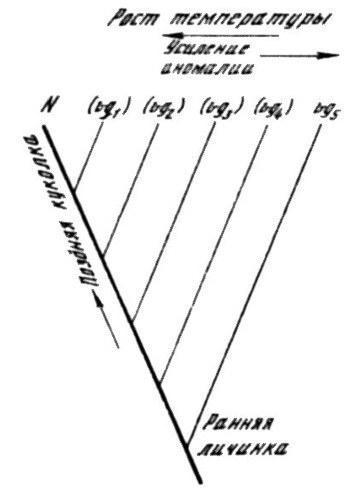

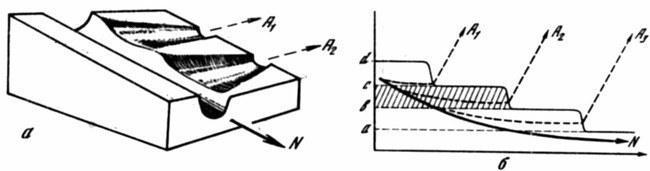

Рис. 2. Зависимость аллельных изменений фенотипа от количественных градаций фактора, управляющего переключением путей развития (на примере крыловой мутации vestigial у дрозофилы). Усиление теплового воздействия на личиночное развитие ведет к изменению фенотипа мутантов в сторону более слабых аллелей, вплоть до совпадения с нормой: момент уклонения развития от нормального пути смещается на все более поздние стадии

N — норма, vg1–vg5 — фенотипы аллельной серии

Представления Гольдшмидта о системных свойствах индивидуального развития исходят из уже упомянутого факта параллелизма мутационных и модификационных изменений (впервые экспериментально показанного с генетическим контролем Н. В. Тимофеевым-Ресовским в 1926 г.). Как следует из опытов с дрозофилой и другими организмами, эффект практически любой мутации, включая и его плейотропные проявления, может быть получен в виде морфоза (фенокопии) с помощью шоковых воздействий на тот или иной из чувствительных периодов развития. Отсюда Гольдшмидтом был сделан вывод, что оба типа явлений имеют одну и ту же физиологическую основу — неспецифические нарушения нормальной координации событий развития, а именно рассогласования скоростей морфогенетических реакций и изменения количеств, концентраций и времени взаимодействия реагирующих веществ. Возможности таких нарушений, допускающих завершение развития, имеют ограничения в рамках системы, а тем самым ограничен и набор осуществимых для нее фенотипических уклонений. Мутации в данной системе способны вызвать лишь те аномалии, которые могут быть получены и внешними воздействиями, приводящими к аналогичным количественным сдвигам в ней. Мутационные эффекты, включая и все их плейотропные проявления, являются не свойством гена, а эмбриологическим следствием времени, места и типа первичного нарушения развития, вызванного мутацией (Гольдшмидт, 1933; Goldschmidt, 1938, 1940, 1955; Камшилов, 1940; Шмальгаузен, 1982). Характер аномалий в итоге отражает целостные свойства самой системы, а не специфику действия того или иного хромосомного локуса.

Все это обосновывается многочисленными данными по феногенетическому анализу мутаций, например, таких, как Bar или vestigial у Drosophila melanogaster. Фенотипы всего ряда аллелей (вплоть до нормы) для каждой из них могут быть получены градацией температурных воздействий на личинку. Очевидно, что специфические аллельные изменения фенотипа являются здесь реакцией системы развития на чисто количественные изменения какого-то фактора, чувствительного к температуре среды. При этом чем меньше уклонение фактора от нормы (оно нейтрализуется у названных мутаций повышением температуры), тем позднее нарушается развитие (рис. 2). Так, при максимальном выражении эффекта vestigial дефект проявляется уже на стадии имагинального диска крыла, и оно не развивается дальше основания; при минимуме же редукции крыло формируется полностью, и лишь затем его пластинка частично лизируется у куколки (Goldschmidt, 1938, 1955). В ряде случаев природа количественного фактора, детерминирующего характер качественной фенотипической аномалии, может быть определена несколько более конкретно. Например, им может быть скорость роста и сегментации зачатка, как это показано для мутации aristopedia (у дрозофилы), связанной с превращением перистого отдела антенны (аристы) в структуру, подобную лапке конечности. У мутанта скорость роста имагинального диска повышена до уровня, свойственного в норме зачатку конечности; но при задержке роста с помощью колхицина развитие остается в рамках нормального пути (Балкашина, 1928; Goldschmidt, 1938, 1955). У мышей действие мутации Dh, вызывающей полидактилию задних конечностей, основано на замедлении гибели клеток апикального эктодермального гребня, вследствие чего пролонгируется его индуктивное действие на почку конечности. Напротив, мутация Os, ускоряющая отмирание гребня и сокращающая срок индукции, ведет к олигодактилии или даже редукции самой почки (Конюхов, Нончев, 1981). Примеры подобного рода заставляют многих исследователей признавать неспецифическое и непрямое воздействие генов на выбор реализуемого фенотипа (Wolpert, 1976; Alberch, 1982).

Если характер аномалии действительно не определяется прямо спецификой начального нарушения, то очевидно, что это должно обнаруживаться и при разных способах внешнего воздействия на развитие. Эксперименты с фенокопиями подтверждают это. Многие типы шоков, направленные на один и тот же чувствительный период развития, дают одинаковый результат, и, наоборот, один и тот же шок может вызвать качественно разные аномалии в зависимости от затронутой им фазы развития, а также его силы и продолжительности (Goldshmidt, 1955). С другой стороны, мы должны ожидать, что и разные по своей природе генетические нарушения будут приводить к тождественным аномалиям. Это действительно имеет место. Весь опыт экспериментальной генетики говорит о том, что уникальных по своему эффекту мутаций, по-видимому, не существует (Тимофеев-Ресовский, Иванов, 1966), и это означает лишь иную формулировку тезиса Гольдшмидта о неспецифичности воздействия мутаций на систему развития. Соответственно исследователями выделяются более или менее обширные «гетерогенные группы генов», имеющих различную локализацию, но вызывающих сходные или идентичные аномалии при мутировании. Характерный пример — группа minute у дрозофилы (укорочение торакальных щетинок), охватывающая около 60 локусов в трех хромосомах (Тимофеев-Ресовский, Иванов, 1966). Точно так же фенотип bithorax (удвоение среднегруди) может быть получен мутацией одноименного локуса в III хромосоме, комбинацией мутаций в трех разных хромосомах и, наконец, на основе «нормального» генома — с помощью шокового воздействия на личинку (Waddington, 1966). То же самое обнаруживается и при анализе природных фенотипических уклонений, где одни и те же их типы оказываются связанными с мутациями в разных хромосомах или просто с внешними воздействиями (например, фенотип Abnormal abdomen у дрозофилы; Голубовский и др., 1974). Наконец, хорошо известно, что одинаковые нормальные или аберрантные признаки у близких видов или географических рас одного вида очень часто реализуются на разной генетической основе; к таким обычным примерам относятся параллели в окраске лепестков у видов хлопчатника (Харланд, 1937) или крыльев у бабочек, в частности, желтая окраска у германской и итальянской форм Callimorpha dominula или белая — у английской и канадской форм Biston betularia (Goldschmidt, 1940; Шеппард, 1970). При генетическом анализе эти аналоги дают разные типы расщепления. В случае разных видов, где такой анализ обычно затруднен, подобные примеры принято связывать с параллельными, или гомологичными, мутациями; но на самом деле мы должны подразумевать здесь не наличие «того же гена», а сходство эпигенетических систем, допускающих осуществление одного и того же пути развития при разной генетической структуре (Goldschmidt, 1945).

Все эти факты ясно указывают на неопределенный в целом характер соответствия между первичными элементарными нарушениями процесса развития и его тем или иным конкретным итогом. Совокупность таких итогов сохраняет в пределах вида устойчивость по отношению к вариациям условий развития, т. е. ни один фенотипический признак не детерминируется фиксированной комбинацией состояний хромосомных локусов и внешних факторов. Этот контраст (асимметрия) между множественностью возможных условий развития и ограниченностью спектра его возможных исходов показывает, что здесь сопоставляются события, относящиеся к разным иерархическим уровням одной целостной динамической системы, обладающей устойчивым поведением. По существу феногенетический анализ мутантных аномалий вскрывает то же самое системное свойство развития, с которым столкнулась ранее экспериментальная эмбриология, — принципиальную невозможность сведения итога развития к определенной сумме начальных причин. Но вдобавок становится очевидным, что это касается не только нормального хода онтогенетического процесса, но и всего пространства его аберраций.

Все это, разумеется, не означает отрицания специфики первичной функции геномных локусов. Речь идет лишь о том, что ее изменения сами по себе не детерминируют признаков фенотипа, а выражаются в количественных нарушениях определенных параметров системы развития, на которые она реагирует качественным образом, изменяя выбор реализуемого в ней фенотипического результата. Тем более не имеется в виду идентичности первичных продуктов различных элементарных нарушений, вызывающих одинаковые аберрации. Различен должен быть и механизм их действия. При геномных изменениях — это те или иные цепи реакций, ведущие к нерегулируемым сдвигам в определенной фазе развития; внешние же стимулы нарушают эту фазу более прямым путем (Goldschmidt, 1955).

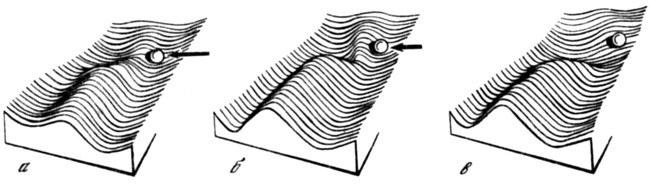

Изложенные представления подразумевают, что параметры морфогенетических процессов, составляющих развитие, характеризуются в каждой эпигенетической системе определенным рядом пороговых значений, в зависимости от достижения которых происходит выбор той или иной траектории развития. Необходимо уточнить, как этот выбор осуществляется, и попытаться понять, в чем состоит различие между нормальным и аберрантными путями развития в пределах одной системы. Ответ на эти вопросы в значительной мере проясняет предложенная Уоддингтоном (1947, 1960, 1970а; Waddington, 1957, 1966) модель эпигенетического ландшафта, описывающая общие свойства системы развития в виде серии ветвящихся наклонных долин, дивергирующих из общей начальной точки (рис. 3, 7). Эта модель имеет двоякий смысл. Во-первых, она отражает обычную интерпретацию развития как иерархию этапов все более специфической дифференциации зачатков, ведущей к последовательному ограничению их дальнейших формативных возможностей. При этом система траекторий, или долин, по которым «движутся» отдельные процессы, символизирует ограниченность и определенную дискретность путей дифференциации, возможных для дериватов данного зародыша или зачатка. Это свойство развития составляет хорошо известный факт, демонстрируемый, например, поведением эмбриональных тканей в эксплантатах (Светлов, 1964) Другой и более существенный смысл модели Уоддингтона состоит в том, что она позволяет изобразить путь нормального развития отдельного зачатка (и в пределе — всего организма) на фоне всего поля потенциальных возможностей его развития в пределах эпигенетической системы, свойственной данному виду. В этом случае нормальному пути соответствует глубокая долина, или креод (буквально — «необходимый путь»), а альтернативным возможностям — ее более пологие ответвления. Уклонение на любое из них связано с преодолением более или менее высокого порога (отделяющего эту долину от дна креода) и означает нарушение нормального хода развития. Но поскольку точки ответвлений соответствуют понижениям стенок креода (рис. 3), то они обозначают моменты относительной неустойчивости в выборе детерминации, т. е. чувствительные периоды, с воздействием на которые связано получение экспериментальных аберраций.

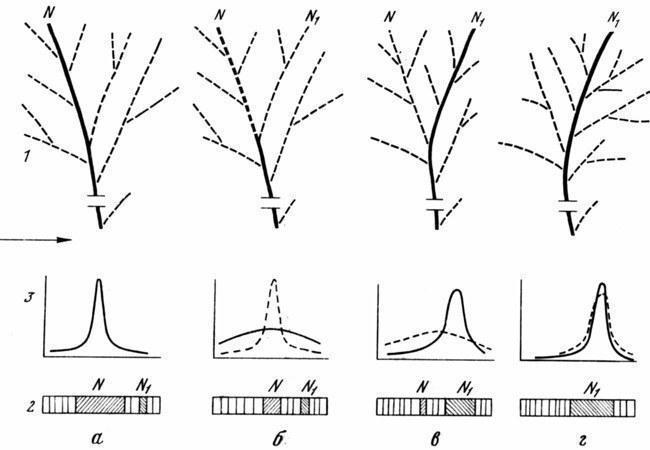

Рис. 3. Соотношения между строением эпигенетического ландшафта и характером повреждающего воздействия

а — уклонение развития на боковую долину за счет сильного внешнего воздействия (длинная стрелка); в — такое же уклонение под действием сильной мутации, вызывающей нарушение креода; б — промежуточное состояние (по Уоддингтону, 1957, интерпретация изменена)

Устойчивое (канализированное) развитие, или движение по креоду, ведущее к адаптивной норме, обеспечивается его регуляцией. Последняя выражается в том, что процесс, будучи отклонен тем или иным воздействием, снова «скатывается» в русло долины, если смещение не вышло за пределы ее склонов. Поскольку с течением нормального развития способность его к регуляции обычно падает, то это означает постепенное выполаживание креода. При наличии нескольких адаптивных норм система развития имеет несколько альтернативных креодов, выбор среди которых контролируется или факторами среды (при модификационном полиморфизме), или закономерным рекомбинированием хромосомного аппарата (например, детерминация пола). В отличие от нормы аберрантные пути развития, представленные выположенными долинами, имеют ограниченные возможности регуляции и их итог относительно лабилен (что является общим правилом для мутаций и неадаптивных морфозов; Шмальгаузен, 1968б, Уоддингтон, 1944, 1970а). Другими словами, дискретность этих путей по отношению к норме не означает их устойчивости. В свою очередь и сама эта дискретность не абсолютна и проявляется тем слабее, чем позже в развитии наступает необратимое уклонение. Например, она минимальна или отсутствует у слабых выражений таких мутаций у дрозофилы, как eyeless или vestigial (Goldschmidt, 1938; Рапопорт, 1943).

Таким образом, эпигенетический ландшафт характеризует видоспецифичное пространство возможностей развития, охватывающее области устойчивого течения процесса (креоды), области наиболее вероятных аберраций (боковые долины) и зоны с минимальной вероятностью осуществления (водоразделы между долинами, которые траектория развития всегда стремится покинуть). Эта структура отражает свойства целостной динамической системы, показывая, что ее реакция на возмущения зависит от того, какая точка ее пространственно-временного протяжения подвергалась воздействию. Чем ближе она к области креода, тем более вероятно, что весьма различные по своей природе воздействия будут одинаково забуферены и, наоборот, в зонах неустойчивости сходные причины могут иметь глубоко различные последствия. В более общей форме ход всего развития как многокомпонентной системы может быть описан движением точки в многомерном (фазовом) пространстве, где ее координаты в каждый момент времени соответствуют мерам отдельных взаимодействующих элементарных компонентов (Waddington, 1957). Креоды соответствуют наиболее устойчивым траекториям, способным притягивать к себе близлежащие точки; вся же совокупность возможных траекторий в этом пространстве составляет «фазовый портрет» системы (Белоусов, 1979; Белоусов, Чернавский, 1977), наглядным отображением которого и является трехмерная модель эпигенетического ландшафта. Демонстрируемая ею относительно простая упорядоченность системы развития есть «свойство высшего порядка» по отношению к функциям элементарных геномных единиц (Waddington, 1957, с. 34) и основывается на взаимодействии всей их совокупности.

Рассмотрим теперь характер реакций эпигенетической системы на элементарные возмущения. Очевидно, что такие воздействия не могут преобразовывать саму систему, а лишь меняют ее состояние. Они, либо изменяют выбор траектории в пределах ее ландшафта, либо поддаются регуляции и вообще не меняют исхода развития. В обоих случаях конечный результат определяется свойствами самой системы.

В случае воздействий, интенсивность которых превышает возможности регуляции канализированного развития, их эффект, очевидно, может иметь две количественных интерпретации. Либо уровень какого-то критического фактора, способного отклонить развитие в боковую долину, перерастает порог, допустимый в данной временной точке для нормального хода процесса, либо исчезает сам этот порог, отделяющий креод от данной долины (т. е. повышается чувствительность к переключающему фактору). Наконец, возможны оба типа изменений вместе. Очевидно, в этом и состоит суть тех количественных сдвигов, к которым, как показал Гольдшмидт, неизбежно должны сводиться последствия всего разнообразия элементарных воздействий на систему развития.

Исходя из сказанного, можно описать возможные результаты воздействия отдельного повреждающего фактора на индивидуальные циклы развития в нормальной гетерогенной популяции. Все зиготы одного вида принадлежат вариантам одной и той же эпигенетической системы; их генетические различия при одних и тех же условиях развития обусловливают индивидуальные детали моделировки ландшафта (разную высоту порогов между отдельными долинами, различия в степени выраженности последних). Для нормальных зигот эти различия минимальны, т. е. путь, ведущий к нормальному фенотипу, является для них наиболее устойчивым (канализированным) и обнаруживает в этом отношении лишь частные вариации, выражаемые как локальные различия в высоте защитных порогов креода.

Для элементарных воздействий, способных вызвать здесь уклонения развития от нормы, возможны три основных ситуации (Шишкин, 1984а, б). 1. Резкое изменение генома, приводящее к столь сильному снижению защитного порога на определенном участке креода, что независимо от вариаций его прежней высоты развитие неизменно уклоняется на один и тот же боковой путь (рис. 3, в). Это — идеальная мутация, наиболее удобная для генетического анализа, т. е. такое локусное изменение, которое при введении в. любой вариант генома вызывает с максимальной вероятностью определенную аномалию развития. Однако на деле результат все же должен оказаться не вполне устойчивым, поскольку сглаженность аберративных долин ландшафта сама по себе исключает эффективную регуляцию ими онтогенетических траекторий. И действительно, на практике выражение даже сильных «сырых» мутаций остается изменчивым (Уоддингтон, 1970а). 2. Противоположная ситуация — предельное сильное внешнее воздействие на ход развития, преодолевающее любой порог его устойчивости в данной временной точке и приводящее в данном цикле развития к тому же результату, что и сильная мутация (рис. 3, а). 3. Между этими двумя крайними случаями лежит огромная область промежуточных состояний, когда характер и сама возможность уклонения зависят от конкретного соотношения между особенностями эпигенетического ландшафта и условиями развития (рис. 3, б). Действие одной и той же мутации будет либо лежать ниже порога нарушения, либо преодолевать этот порог в различных точках креода — в зависимости от индивидуальных особенностей ландшафта (определяемых исходной конституцией генома) и колебаний факторов среды. И наоборот, одни и те же уклонения должны возникать при различных комбинациях внешних и внутренних условий развития. В этих случаях говорят о мутациях с неустойчивым выражением и проявлением, т. е. не показывающих при анализе правильного менделевского наследования.

Эта последняя, наиболее типичная ситуация соответствует реальной картине неопределенной изменчивости, наблюдаемой в природных популяциях. Общеизвестен факт отсутствия или редкости в них той категории аберраций, которая может быть охарактеризована как доминантные мутации с хорошим проявлением (Гершензон, 1941). При этом даже крупные однотипные аберрации при анализе оказываются связанными с разными хромосомами или частью индуцированными извне (например, Abnormal abdomen у дрозофилы; Голубовский и др., 1974). При наличии достаточно больших выборок таких фенотипов они показывают самые различные градации по устойчивости наследования — от соотношений, близких к менделевским, до полной потери проявления (например, фенотип «пятнистые глаза» у дрозофилы; Дубинин и др., 1937). Поэтому внутри таких групп изореагентов авторы часто вообще не решаются провести границу между наследственными (мутационными) и ненаследственными (модификационными) изменениями (Балкашина, Ромашов, 1935) или же ищут ее между линиями с минимальным наследованием аберрации и линиями с полным его отсутствием. Вполне очевидно, что речь здесь идет о границе, которой нет в природе. Все фенотипы одного класса представляют собой варианты реализации одной и той же онтогенетической траектории, различающиеся по степени устойчивости в силу того, что они обусловлены самыми различными сочетаниями индивидуальной генетической конституции и факторов среды. Понятия «мутации» и «модификации» на деле совершенно несопоставимы, так как первое относится к сравнению особей, а второе — к сравнению возможностей развития одной и той же особи. Все одинаковые фенотипы (как и любые другие) всегда генетически не идентичны и потому могут рассматриваться как скрытые мутанты по отношению друг к другу безотносительно к результатам гибридного анализа. С другой стороны, любой фенотип, оцениваемый на основе такого анализа как мутантный, представляет собой лишь одну из возможностей развития в пределах эпигенетической системы данной зиготы, т. е. одну из альтернатив (модификаций) по отношению к нормальной для вида траектории. Последнее особенно очевидно для тех случаев, когда возвращение на эту траекторию практически легко осуществимо путем изменения условий развития (например, мутации pennant, vestigial, Abnormal abdomen и др. у дрозофилы; Шмальгаузен, 1968).

Итак, гетерогенность однотипных аномалий развития, предсказываемая моделью эпигенетического ландшафта, подтверждается реальной картиной их наследования в природных популяциях. Точно так же подтверждается и другой вывод из этой модели — что одни и те же внешние возмущения будут, как правило, вызывать разнонаправленные отклонения от нормального развития в соответствии с индивидуальной конституцией затрагиваемых ими зигот. Усиление изменчивости при нарушении нормальных условий, отмеченное еще Дарвином, составляет хорошо известный факт, сравниваемый с разложением луча света при прохождении через призму (Лобашев, 1947). Переход популяции под действием экстремальных условий от фенотипического единообразия к проявлению разнонаправленных вариаций был обозначен как вскрытие «мобилизационного резерва» изменчивости (Шмальгаузен, 1941; Гершензон, 1941). Это явление означает, что канализирующие механизмы развития, забуферивающие индивидуальные генетические отличия особей, оказываются нарушенными при достижении некоторого порога внешних воздействий, в результате чего эти отличия проявляются в виде фенотипических аберраций. Все нормальные зиготы в популяции различаются как по ширине интервала условий, допускающих канализированное развитие, так и по характеру морфозов, осуществляемых ими в одних и тех же запредельных условиях (рис. 4, 5).

На основе представления об эпигенетическом ландшафте возможны и другие предсказания, доступные экспериментальной проверке. Если нарушение нормального развития органа А, обусловленное мутацией (или любым повреждающим воздействием), сводится к изменению меры какого-то фактора, дестабилизирующего траекторию А, то можно ожидать, что при искусственном переключении развития данного зачатка в направлении органа Б его новая траектория будет независима от указанного фактора, т. е. окажется «вне досягаемости» мутаций, воздействующих только на орган А. И наоборот, мутации, задевающие развитие органа Б, должны действовать и на любой другой зачаток, детерминированный в направлении Б, т. е. чувствительность зачатков к тем или иным нарушениям должна определяться не столько их нормальной детерминацией, сколько выбором фактического пути их развития. Эти закономерности действительно были установлены И. А. Рапопортом (1941), показавшим, что у дрозофилы эффект доминантной мутации Met, ведущей к поглощению презумптивного материала крыла мезотораксом, не подвергается каким-либо изменениям при введении в геном различных крыловых мутаций. С другой стороны, мутации, в норме влияющие на строение спинных щетинок, но не задевающие крыло, оказывают такое же действие и на гигантский мезоторакс, измененный мутацией Met.

Рис. 4. Индивидуальные внутрипопуляционные различия в устойчивости нормального формообразования

а — кривые зависимости фенотипической реализации отдельных геномов от внешних условий сплошные участки соответствуют норме (с модификациями А и Б), пунктирные — неадаптивным морфозам; б — модификационные спектры, контролируемые этими геномами в одном и том же интервале условий, выходящем за пределы нормальных. Участки спектров, соответствующие модификациям А и Б заштрихованы

Рис. .5 Зависимость формообразования от условий развития

Сплошная линия соответствует общей для популяции адаптивной норме (с двумя модификациями); пунктиры соответствуют индивидуальным морфозам. По горизонтали — изменение среды, по вертикали — результат развития: а–а1 — интервал условий, допускающих нормальное развитие

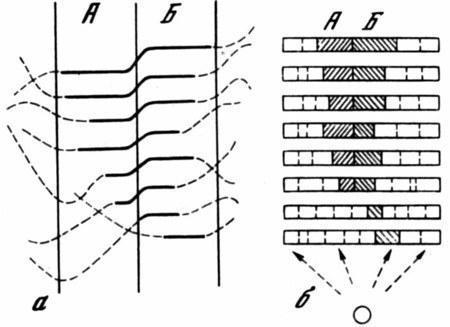

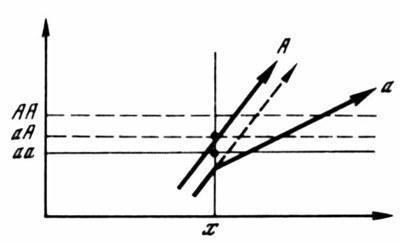

Из рассмотренных представлений следует еще один вывод — что дискретность изменений фенотипа, вызываемая мутациями одного хромосомного локуса, выражает свойства целостной системы развития, а не непосредственно самих этих мутаций. Еще ранними работами Гольдшмидта (1916–1917 гг.) по механизму определения пола и С. Райта (Wright, 1916) по феногенезу мутаций альбинизма было показано, что в основе аллельных изменений лежат градации одного и того же фактора (например, количества вещества или скорости реакции), действующие с пороговым эффектом. С точки зрения модели эпигенетического ландшафта эта дискретность реагирования (убывающая в поздних стадиях развития) является неизбежным следствием того, что устойчивость канализированной траектории к колебаниям уровня тех или иных морфогенетических факторов снижается во времени прерывисто, образуя перепады в точках «чувствительных периодов», соответствующих ответвлениям аберративных долин (рис. 6, а). Чем больше уровень данного фактора выходит под действием мутаций за регулируемые пределы, тем более ранняя из этих критических фаз оказывается задетой, т. е. реализуется траектория, все более глубоко дивергентная по отношению к нормальной. Колебания фактора между двумя пороговыми уровнями (рис 6, б, уровни В и С), определяющими предельные возможности осуществления данного уклонения, не получают фенотипического выражения, и все вызывающие их однолокусные мутации будут расцениваться как один и тот же аллель. Выход фактора за один из порогов приведет к дискретному изменению фенотипа, т. е. переключению развития на более раннее или более позднее ответвление нормальной траектории.

Едва ли нужно пояснять, что концепция эпигенетической системы объективно лежит в основе теории стабилизирующего отбора. Представление о развитии как системе с ограниченным набором наиболее вероятных траекторий (фенотипических состояний) позволило разрушить непроходимую грань между мутационными и экзогенными изменениями, существовавшую для классической генетики (Dobzhansky, 1947, с. 209), сведя и те, и другие к дискретным реакциям целостной системы на количественные изменения переключающих эпигенетических факторов (Шмальгаузен, 1982, с. 82, 89, 103, 170–173). Установление этой закономерности открыло путь к пониманию того, что устойчивость наследования представляет собой не свойство отдельных хромосомных генов, а результат создания отбором новой организации генотипа, обеспечивающей канализированное развитие прежде лабильного (ненаследственного) признака. Наследственность превратилась тем самым в целостное и исторически обусловленное свойство, определяемое как устойчивость результата эпигенетических взаимодействий (Шмальгаузен, 1982; Waddington, 1957), а естественный отбор из сортировщика независимых от него наследственных единиц превратился в механизм создания наследуемых изменений.

Рис. 6. Дискретность аберраций как выражение ступенчатого снижения помехоустойчивости канализированного развития

а — участок эпигенетического ландшафта, показывающий перепады высоты стенок (порогов устойчивости) креода в местах ответвления аберративных долин; б — зависимость характера аберрации от соотношения между уровнем повреждающего морфогенетического фактора и устойчивостью креода. В промежутке между двумя порогами устойчивости (заштрихован) колебания меры фактора не меняют типа развития; а, b, с, d — пороговые уровни устойчивости последовательных отрезков креода, A1–A3 — аберрантные пути развития, N — нормальный ход изменений уровня фактора и типичный путь развития. По вертикали — уровень фактора, по горизонтали — время

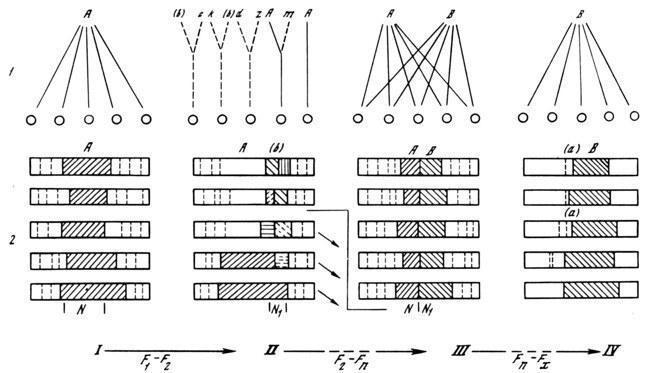

Представления Шмальгаузена (1968а, 1982) об историческом становлении новых адаптивных признаков легко интерпретируются как описание преобразований видоспецифичного эпигенетического ландшафта. Весь процесс, согласно этим взглядам, начинается каждый раз с лабилизации развития прежней нормы (рис. 7, а, б; N) и отбора одной из возникающих при этом элементарных неадаптивных реакций. Это означает, что в новых условиях индивидуальные варианты ландшафта реализуют различные аберрантные траектории, из которых одна ведет к наиболее жизнеспособному фенотипическому уклонению (рис. 7, б, N1). По мере отбора в его пользу прежняя нормальная траектория все более теряет устойчивость безотносительно к условиям развития, т. е. ее долина сглаживается, что означает стирание различий в стабильности между прежней нормой и отбираемым уклонением (рис. 7, б, N, N1). Постепенная селективная стабилизация новой адаптивной траектории превращает ее в креод (рис. 7, в, г, N1); вместе с этим вся зона ландшафта вокруг нее превращается из области маловероятных событий в область наиболее обычных уклонений, т. е. она расчленяется новыми долинами. Таким образом, постепенно изменяется весь рисунок ландшафта (рис. 7, а–г). Другими словами, происходит изменение аберративного пространства эпигенетической системы.

Рис. 7. Перестройка системы развития в ходе становления новой элементарной адаптации

1 — изменения эпигенетического ландшафта, 2 — типичные изменения модификационных спектров, 3 — изменения дисперсии преобразуемого адаптивного признака в популяции: а — канализированное развитие фенотипа N (соответствующего главной полосе в спектрах и пику вариационной кривой); б — дестабилизация развития, ведущая к снижению частоты фенотипа N и уменьшению его роли в спектрах; в, г — две последовательные стадии канализации онтогенетической траектории N1 с развитием вокруг нее новой сети аберративиых долин. Фенотип N1 из неустойчивого морфоза превращается в новую адаптивную норму; прежняя норма становится морфозом или исчезает. Жирными линиями выделены креоды; заштрихованы типы развития, соответствующие последовательным нормам. По вертикали — частота встречаемости признака, по горизонтали — изменение признака

Итак, на любом этапе своих эволюционных изменений система обнаруживает специфический набор возможностей развития, свойственный ей лишь в данный период ее истории. Поэтому утверждение, что материал эволюции составляют случайные геновариации, является, по выражению Уоддингтона, «пустым» (Waddington, 1957, р. 188). Сколько бы случайными ни были нуклеотидные изменения хромосомной ДНК, их возможные воздействия на фенотип всегда ограничены исторически сложившейся структурой (ландшафтом) эпигенетической системы. Изменение этой структуры выражается на популяционном уровне как изменение характера неопределенной изменчивости (Камшилов, 1967). Поэтому указание Дарвина (1952) о том, что изменчивость не вызывается отбором, должно быть правильно понято. Независимым от отбора является лишь само ее наличие, но не характер ее фенотипического выражения.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПОНЯТИЕ МЕНДЕЛЕВСКОГО ФАКТОРА